今回はOSI参照モデルをベースとして、

どのように通信の処理が行われているかについてご紹介していきます。

通信の処理順についてはこういうものなんだとご理解頂き、

その中でもネットワークエンジニアとして重要なポイントと、

最後に紹介する3つの単語だけ覚えて頂ければと思います。

OSI参照モデルについてはこちら

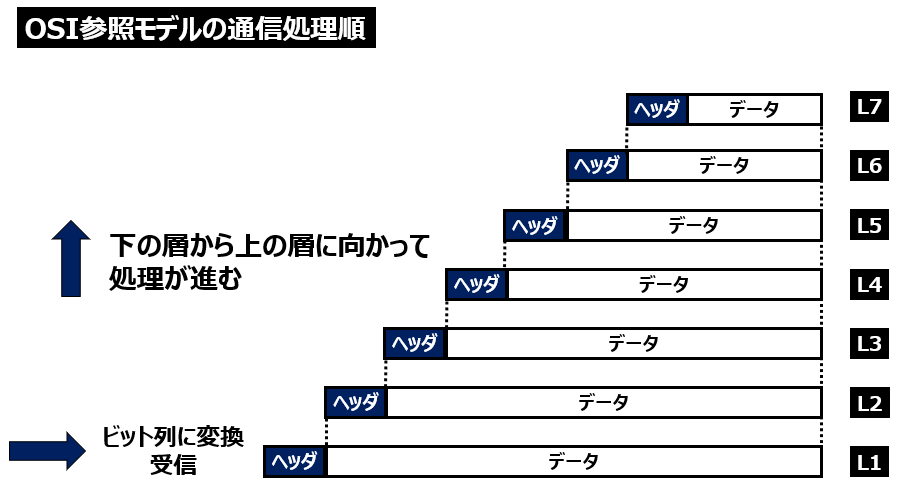

OSI参照モデルから見る通信処理順

発信する側は上位の階層から下の階層へ、

L7→L6→L5→L4→L3→L2→L1という順番で処理を行います。

データ部分に通信処理に必要となる情報、ヘッダを付与した下の層へ渡します。

下の層では受け取ったものをデータとして扱い、自身のヘッダを付けて下の層へ渡します。

これをL1まで繰り返し、L1ではヘッダを付与して電気信号に変換し通信先へ送ります。

受信する側は発信する側と逆の下の階層から上の階層へ、

L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7という順番で処理を行います。

受信した際にヘッダ情報を参照して処理を行います。

その後、ヘッダを外し、上位の階層へ渡します。

これをL7まで繰り返し、通信が一通り完了します。

正直通信の処理順はそういうものなんだと理解頂ければよいです。

ネットワークエンジニアにおいて特に重要となるポイントは、

L2ヘッダ、L3ヘッダ(IPv4ヘッダ)、L4ヘッダ(TCPヘッダ、UDPヘッダ)です。

どのように処理されるのかはもちろんのこと、ベストしてはヘッダの中身などを理解する必要があります。

別途記事で解説しますので、ここでは重要なんだという点だけ意識頂ければ大丈夫です。

パケットとフレーム

IT系の単語では紛らわしい単語が多いのですが、

その中の1つにパケットとフレームがあるかと思います。

厳密には以下のような違いがあります。

| パケット | L3ヘッダ+データのこと |

| フレーム | L2ヘッダ+データのこと |

業務や会話のなかではフレームを指している場合でも、パケットと呼ぶ方もいます。

ドキュメントを書く際や会議の中など正確性が求められたり、誤解を招く恐れがある場では、

パケットとフレームを使い分けられるように、違いを理解しておきましょう。

その他に、ヘッダを除いたデータ部分をペイロードとも呼びます。

こちらも是非覚えて欲しい単語となります。

L4ヘッダ+データのことをセグメントと呼びますが、

あまり使用しないのでこちらは覚えなくてよいかと思います。

セグメントというとIPアドレスのセグメントの方が圧倒的に使用します。

まとめ

通信の処理の順番は以下の通りです。

送信側:データにヘッダを付けて下の層に渡す、上から下に向かって処理が進む

受信側:ヘッダを処理してデータを上の層に渡す、下から上に向かって処理が進む

ヘッダ:処理に必要となる情報

パケット、フレーム、ペイロードという単語は是非覚えてください。

パケット:L3ヘッダ+データのこと

フレーム:L2ヘッダ+データのこと

ペイロード:データ部分のこと

YouTube解説動画

鋭意編集中につき少々お待ち下さい。