応用情報技術者試験の令和2年度 10月試験 問5:ネットワークについて解説を行っていきます。

情報処理試験は通常春季と秋季の年2回開催ですが、令和2年度は某ウイルスの影響で春季試験が10月に延期されての開催となりました。

秋季試験は11月に開催予定でしたが、会場の確保の観点などから中止となり、令和3年度の春季試験にずれる形となりました。

このため、令和2年度は年1回しか開催されていませんので、春季・秋季という名称ではなく10月試験という名称が使用されています。

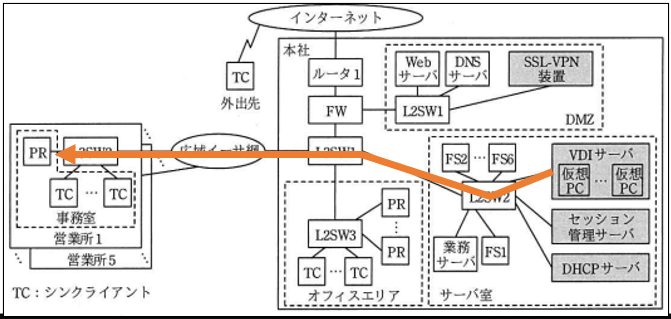

出題テーマ:仮想デスクトップ環境構築

令和2年度 10月試験 問5:ネットワークの出題テーマは『仮想デスクトップ環境構築』です。

出題内容としては仮想デスクトップ環境を構築するにあたり、通信経路(ルーティング)や通信内容、通信量の考察、DHCPとなります。

問題を解くにあたり知識は必要となりますが、そこまで難しい内容までは出題されていません。

またルーティングやDHCPはネットワークの中でも基礎の部分ですし、多くの方が構築経験がある内容かと思います。

一方で、通信内容を整理するにあたってや各種条件を、問題文中から正しく読み取り、正しく理解していく必要がある問題でもあります。

設問1

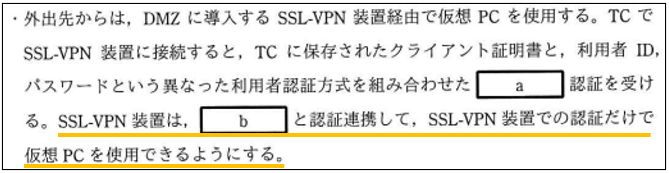

【a】について考えていきます。

この問題は知識が必要となる問題です。

選択式ではなく、記述式ですので少し難易度が高いのですが、最近良く問われる用語ですのでしっかりと抑えておきましょう。

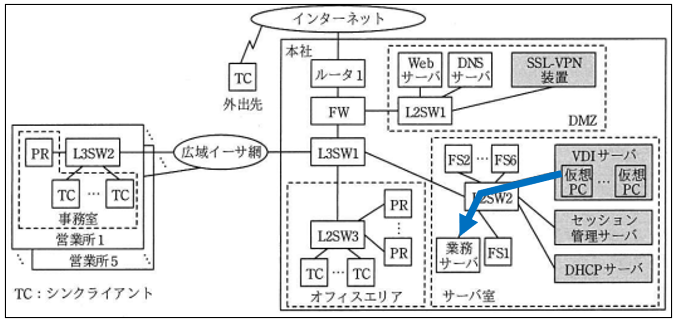

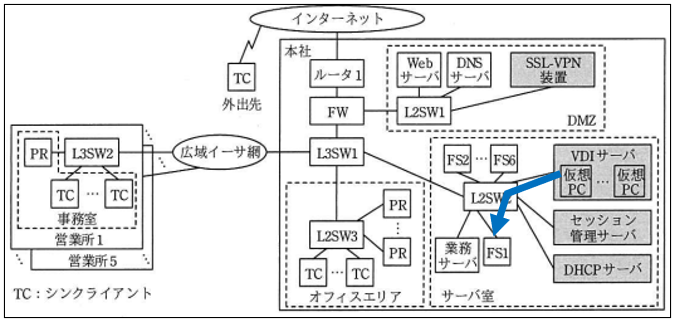

『TCに保存されたクライアント証明書と、利用者ID、パスワードという異なった利用者認証方式を組み合わせた』とあります。

身近なサービスで考えてみましょう。

最近のWebサイト・サービスにログインする際に、利用者IDとパスワードを利用してログインを行った後に、SMSでワンタイムパスワードが送られてきて、こちらを入力しログインが完了します。

このように複数の認証方法を用いることを『二要素認証』や『二段階認証』、『多要素認証』と呼びます。

よって解答としては『二要素』、『二段階』、『多要素』のどれかを解答すれば正解となります。

2年ほど前ではありますが、『7pay』の不正利用の記者会見の際に『2段階認証』を知らないと言い張った社長が話題になっていましたので、この1件で知った人もいるかも知れません。

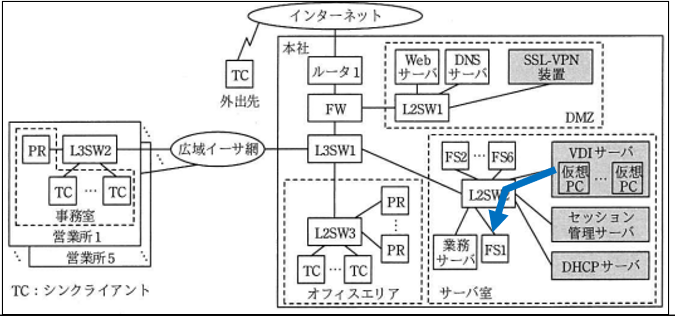

次に【b】について考えていきます。

この問題は問題文中のヒントから解答することができます。

重要な部分として、

『社内からは、TCでセッション管理サーバに接続して認証を受けた後に、』とあります。

TCはシンクライアントの略称です。初めて見る略し方です。。

そして、

『SSL-VPN装置は、【b】と認証連携して、SSL-VPN装置での認証だけで仮想PCを使用できるようにする。』とあります。

社内はセッション管理サーバで認証を行い、外出先からはSSL-VPN装置と【b】が認証を連携を行うとありますので、SSL-VPN装置はセッション管理サーバと認証連携をすると考えることができます。

よって、【b】に入るべきは『セッション管理サーバ』であると解答することができます。

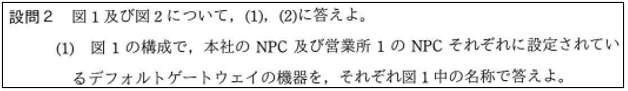

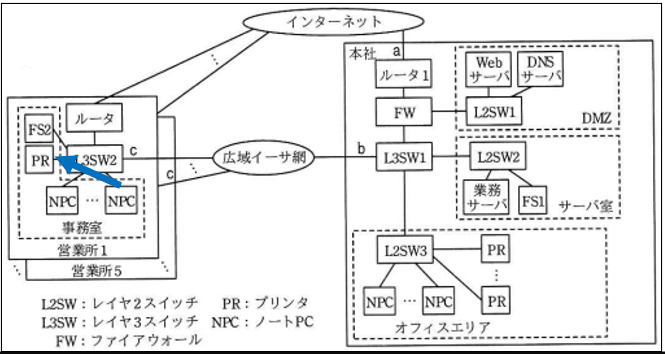

設問2 (1)

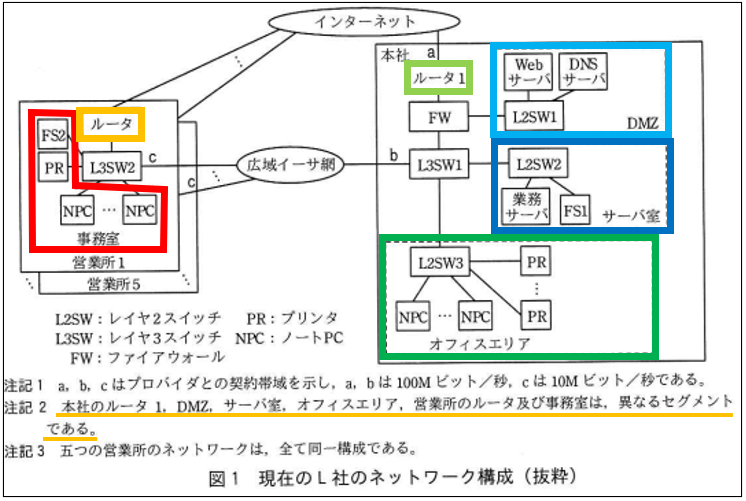

本社および営業所のNPCのデフォルトゲートウェイについて考えていきます。

NPCはノートパソコンの略称です。こちらも初めて見る略し方です。。

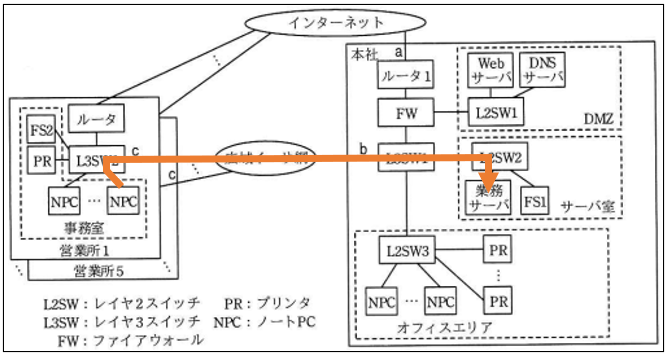

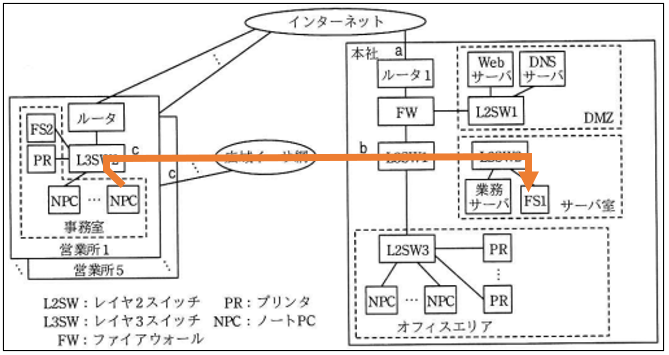

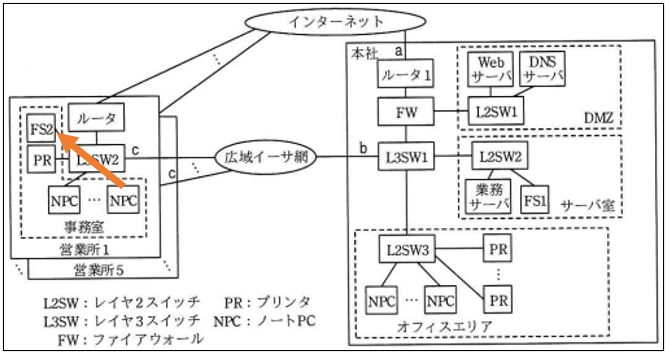

図1の注記2にこのような記載があります。

『注記2:本社のルータ1、DMZ、サーバ室、オフィスエリア、営業所のルータ及び事務所は、異なるセグメントである。』と記載があります。

この記載から本社および営業所のL3SWが各NPCのデフォルトゲートウェイになると考えることができます。

よって解答としては、本社のNPCは『L3SW1』、営業所1のNPCは『L3SW2』がデフォルトゲートウェイとなります。

注記をよく読まないとルータと解答してしまいそうですので注意が必要です。

設問2 (2)

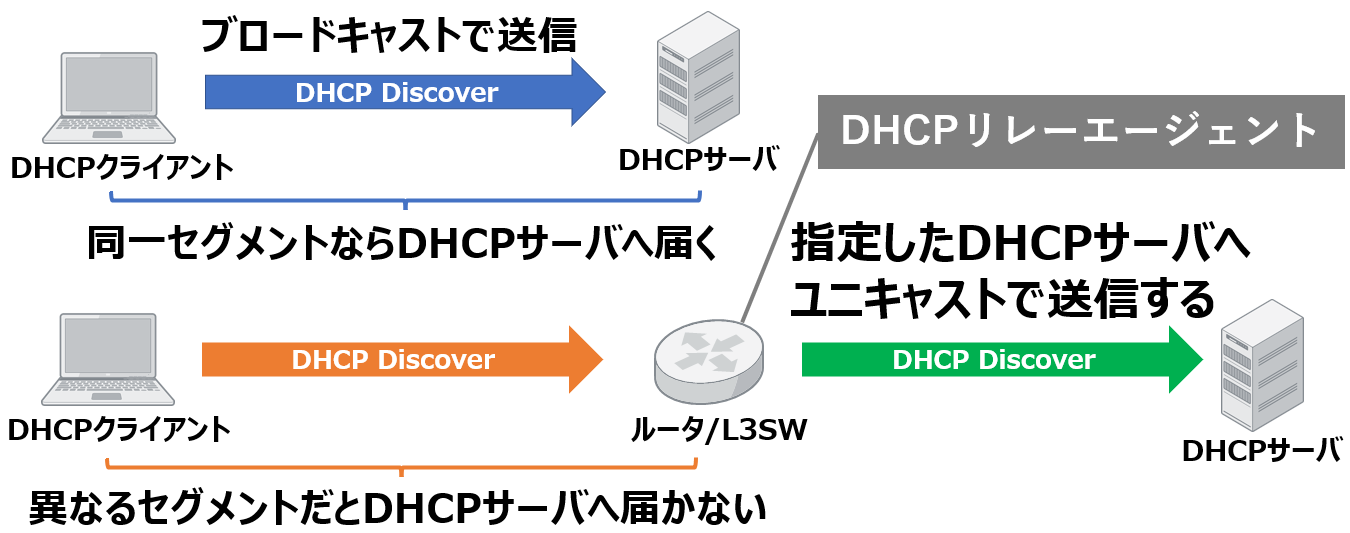

DHCPサーバはご存知の方が多いかと思いますが、DHCPリレーエージェントをご存知の方は少ないかもしれません。

DHCPクライアントはDHCPでアドレスを取得する際に、DHCPサーバ宛の通信(DHCP Discover)をブロードキャストで送信します。

ブロードキャストが届く範囲は同じセグメント内ですので、DHCPサーバとDHCPクライアントが同じセグメント内にある場合はよいのですが、異なるセグメントにある場合はDHCP Discoverが届かずDHCPクライアントにIPアドレスを付与することができなくなってしまいます。

そこで登場するのがDHCPリレーエージェントです。

DHCPリレーエージェントがDHCP Discoverを受信した際に、指定したDHCPサーバ宛にユニキャスト(通常の通信)に変換し送信を行います。

このようにDHCPリレーエージェントを用いることで、DHCPサーバとDHCPクライアントが異なるセグメントにある場合でもDHCPクライアントに対してIPアドレスを付与することができます。

DHCPリレーエージェントになりうるのは異なるセグメントに接している機器です。

営業所1内では『L3SW2』が営業所の事務室セグメントと広域イーサ網の2つのセグメントに接しています。

よって、DHCPリレーエージェントになりうる機器は『L3SW2』と解答することができます。

そして、DHCPリレーエージェントが必要となる理由は上記で説明を行った通りですので、解答例としては『営業所1のTCとDHCPサーバが異なるセグメントにあるため(29文字)』と解答することができます。

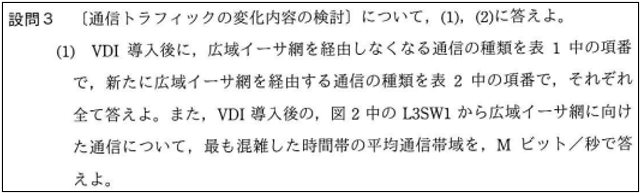

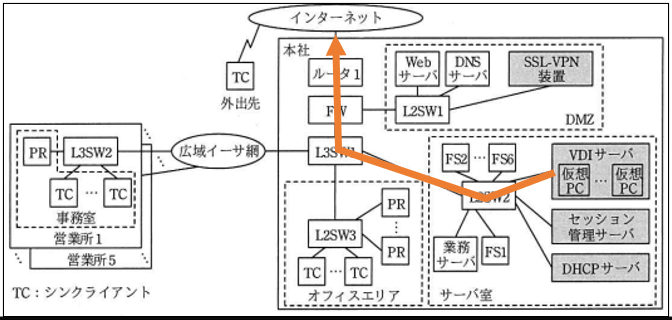

設問3 (1)

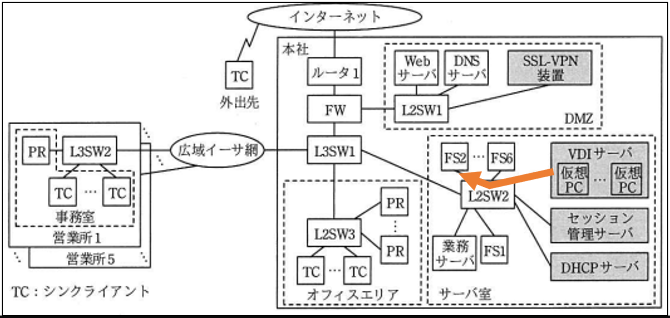

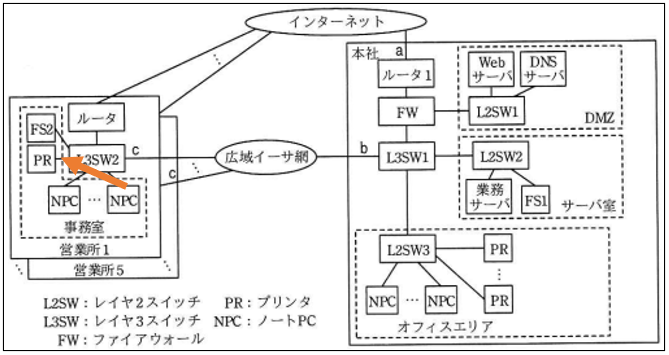

まずは広域イーサ網を経由しなくなる通信に関して考えていきましょう。

広域イーサ網を経由する通信は営業所と本社間の通信ですので、営業所のNPCを中心に確認していきましょう。

また、VDI(仮想デスクトップ)化されることにより通信経路が変わります。

注意したいポイントとしては、VDI化された後の通信は『仮想PC』から行われます。

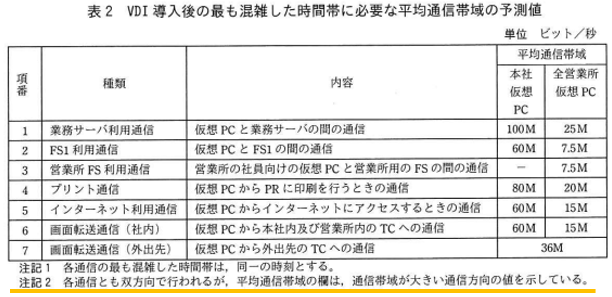

表2の『6:画面転送通信(社内)』、『7:画面転送通信(外出先)』とあるように、『仮想PC』の画面を『TC』へ送信しているだけであり、各サーバへ操作を行ったり、インターネットへアクセスしたりする通信は『仮想PC』から行われます。

表1の各通信をそれぞれ見ていきましょう。

1:業務サーバ利用通信

これまでは『営業所のNPCと本社の業務サーバ間の通信』ですので、広域イーサ網を経由して通信が行われていました。

こちらがVDI化されることにより、『本社の仮想PCと本社の業務サーバ間の通信』になりますので、広域イーサ網を経由しなくなることがわかります。

2:FS1利用通信

これまでは『営業のNPCと本社のFS1間の通信』ですので、広域イーサ網を経由して通信が行われていました。

こちらがVDI化されることにより、『本社の仮想PCと本社のFS1間の通信』になりますので、広域イーサ網を経由しなくなることがわかります。

3:営業所FS利用通信

こちらの通信は『営業所のNPCと営業所にあるFS間の通信』ですので、もともと広域イーサ網を経由しない通信です。

4:プリント通信

こちらの通信は『営業所のNPCと営業所のPR間の通信』ですので、もともと広域イーサ網を経由しない通信です。

5:インターネット利用通信

こちらの通信は『営業所のNPCとインターネット間の通信』ですので、もともと広域イーサ網を経由しない通信です。

以上のことから広域イーサ網を経由しなくなる通信は『1、2』であると解答することができます。

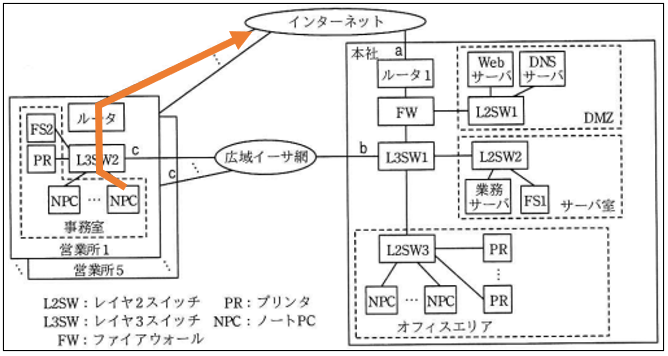

次に新たに広域イーサ網を経由する通信を考えていきましょう。

表2の各通信をそれぞれ見ていきましょう。

1:業務サーバ利用通信

『本社の仮想PCと本社の業務サーバ間の通信』ですので、広域イーサ網を経由しない通信です。

2:FS1利用通信

『本社の仮想PCと本社のFS1間の通信』ですので、広域イーサ網を経由しない通信です。

3:営業所FS利用通信

『本社の仮想PCと本社の営業所用のFS間の通信』ですので、広域イーサ網を経由しない通信です。

4:プリント通信

『本社の仮想PCと本社および営業所のPR間の通信』ですので、広域イーサ網を経由する通信です。

VDI化される前は『営業所のTCと営業所のPR間の通信』で、広域イーサ網を経由しない通信でしたが、VDI化されることにより広域イーサ網を経由するようになりました。

5:インターネット利用通信

『本社の仮想PCとインターネット間の通信』ですので、広域イーサ網を経由しない通信です。

6:画面転送通信(社内)

『本社または営業所のTCと本社の仮想PC間の通信』ですので、営業所のTCの場合は広域イーサ網を経由する通信です。

VDI化される前はNPC上で完結する通信というか処理でしたので、この通信自体ありませんでした。

7:画面転送通信(外出先)

『インターネットと本社の仮想PC間の通信』ですので、広域イーサ網を経由しない通信です。

よって、新たに広域イーサ網を経由するようになった通信は『4、6』であると解答することができます。

L3SW1から広域イーサ網に向けた通信は4と6の『全営業所仮想PC』の帯域を足し算すればよいので、4:20Mと6:15Mの合計で『35』と解答することができます。

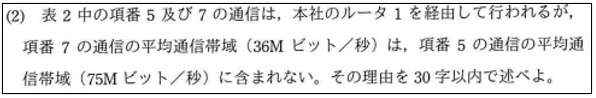

設問3 (2)

『5:インターネット利用通信』の方向について考えていきます。

『仮想PCからインターネットにアクセスするときの通信』とありますが、クライアント(仮想PC)のリクエストに対して、Webサーバがレスポンスを返すことで、クライアントのブラウザ上にWebサイトやサービスが表示されます。

このときリクエストの通信量とレスポンスの通信量では、レスポンスの方が多い傾向にあります。

リクエストはこのページがみたいという要求だけですが、レスポンスには画像や動画ファイルなどが含まれるためです。

表2の注記に、

『注記2:各通信とも双方向で行われるが、平均通信帯域の欄は、通信帯域が大きい通信方向の値を示している。』と記載があります。

つまり、項番5の通信が表している帯域は主にインターネットから仮想PC方向(ダウンロード)の通信を表していると考えることができます。

『7:画面転送通信(外出先)』の通信方向は『仮想PCから外出先のTCへの通信』つまりは、『仮想PCからインターネット向け』の通信となります。

画面を転送するので、画面や動画を送っていますので、仮想PCからインターネット方向(アップロード)の通信を表しています。

つまりは、ダウンロードの方向を記載しているのと、アップロードの方向で記載していますので通信方向が違うと考えることができます。

よって解答例としては、『項番5と項番7の通信は逆方向のトラフィックだから(24文字)』と解答することができます。

公式解答例との比較・予想配点

知識が必要となる問題もルーティングやDHCPに関する内容でしたので、そこまで難しい知識が必要とされているわけではありません。

それよりも、問題文中から通信内容を読み取ることや、図や表の注記にヒントがありましたので、注記までしっかりと読む読解力が問われた問題だと思います。

このこともあってか、難易度としては全体的に簡単な問題であったのではないでしょうか。

配点 |

|||

| 設問1 | a:2要素 b:セッション管理サーバ |

a:2要素 又は 多要素 又は 2段階 b:セッション管理サーバ |

各2点 |

| 設問2 (1) | 本社のNPC:L3SW1 営業所のNPC:L3SW2 |

本社のNPC:L3SW1 営業所のNPC:L3SW2 |

各2点 |

| 設問2 (2) | 機器名:L3SW2 理由:営業所1のTCとDHCPサーバが異なるセグメントにあるため(29文字) |

機器名:L3SW2 理由:DHCPサーバは、営業所1のTCと異なったセグメントに設置されるから |

各2点 |

| 設問3 (1) | 経由しなくなる通信:1、2 新たに経由する通信:4、6 平均通信帯域:35 |

経由しなくなる通信:1、2 新たに経由する通信:4、6 平均通信帯域:35 |

各2点 |

| 設問3 (2) | 項番5と項番7の通信は逆方向のトラフィックだから(24文字) | インターネット利用通信と逆方向のトラフィックだから | 2点 |

引用元

問題および解答例に関しては、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)より引用しています。