応用情報技術者試験の令和7年度 春季試験 午後 問5:ネットワークの解説を行ってきます。

出題テーマ:社内LANの障害対応

出題テーマは『社内LANの障害対応』でした。

LANに関連するMACアドレス・ARP、サブネット分割といった一般的な内容から、802.1XやDNS周りやSNMPなどの少し踏み入った内容も出題されていました。

知識が必要な問題ではありますが、一般的な内容が出題された問題でもあるので、ネットワークを勉強している方なら解けて欲しい問題でした。

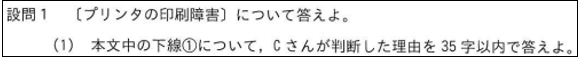

設問1 (1)

下線①として、『プリンタに割り当てられているIPアドレスが他の機器に設定されていると判断し』とあります。

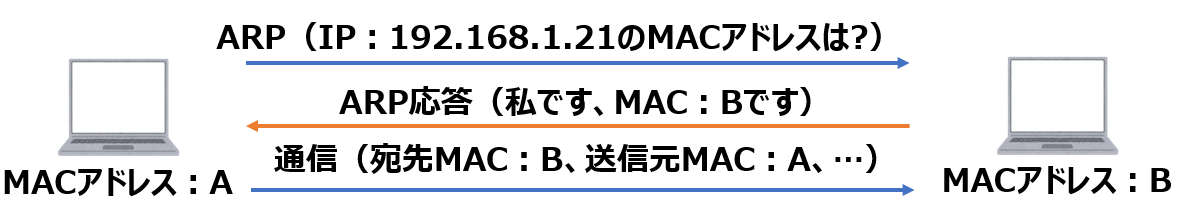

機器間で通信が行われる際には宛先となるMACアドレスを知っている必要があります。

知らない場合は問い合わせを行いますが、その際に用いられるのがARPです。

まずはARPを送信し、IPアドレスに対応するMACアドレスを問い合わせします。

そのIPアドレスを持っている機器が私ですと返答をし、その際に自身のMACアドレスを返答します。

そして、そのMACアドレスを宛先MACアドレスとして送信することで通信が行われます。

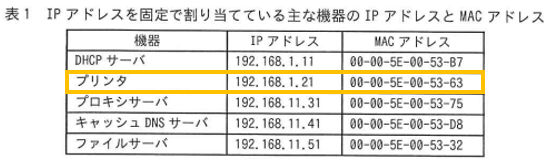

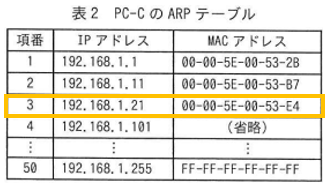

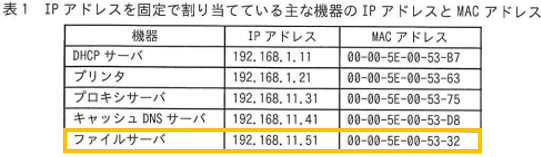

表1を見ますと、プリンタにはIPアドレス:192.168.1.21が設定されており、MACアドレスは00-00-5E-53-64となっています。

表2のARPテーブル上では、IPアドレス:192.168.1.21に対応するMACアドレスは00-00-5E-00-53-E4と別の機器のMACアドレスとなっています。

つまり、プリンタではない別の機器にもIPアドレス:192.168.1.21が設定されており、この機器が先にARPに応答してしまって、PC-PのARPテーブルに登録されてしまっています。

そのため、少なくともPC-PはこのMACアドレス宛に通信しようとしており、プリンタには通信が送信されていない状況となります。

ということで解答例は『ARPテーブル上のMACアドレスがプリンタのものとは異なるため(31文字)』と考えることができます。

ARPは先に解答があったものがARPテーブルに登録されるという先着順です。

今回は間違えてプリンタと同じIPアドレスを設定してしまったという悪意はないですが、先にARP応答に答えて、不正に通信を傍受・盗聴するARPスプーフィング攻撃などもあります。

設問1 (2)

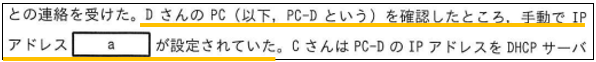

【a】の部分として、『DさんのPC(以下、PC-Dという)を確認したところ、手動でIPアドレス【a】が設定されていた。』とあります。

ARP解決の流れをもう一度記載しますが、IPアドレスに対応するMACアドレスを聞きます。

そのIPアドレスを持っている機器が私ですと応答をし、その際に自身のMACアドレスを返答します。

現状はプリンタではない機器のMACアドレスがARPテーブルに登録されている状態、つまりはプリンタではない機器がARPに応答したとうことで、その機器にはプリンタと同じIPアドレスが設定されていたと考えることができます。

解答は『192.168.1.21』となります。

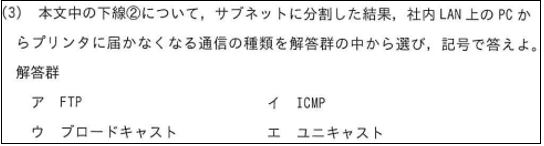

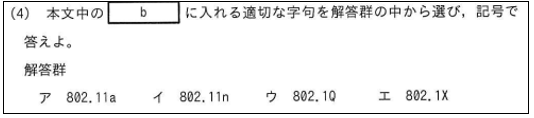

設問1 (3)

知識の問題です。

下線②として、『社内LANを二つのサブネットに分割してPCとプリンタを別のセグメントに接続する対策』とあります。

サブネット分割することにはブロードキャストドメイン(ブロードキャストが届く範囲)を分割することになります

ブロードキャストはサブネット全体に送る送信のことで、この一つにARPもあります。

ということで、セグメントを分割することで届かなくなるのは『ウ:ブロードキャスト』となります。

ユニキャストは単一の相手に送る通信のことで、普通の通信のことで、サブネットを分割しようが行うことができます。

FTP、ICMP(Ping)は通信プロトコルですが、これらもサブネットを超えて通信することができます。

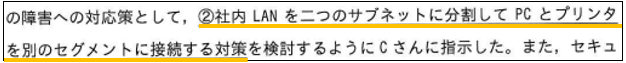

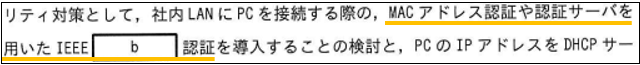

設問1 (4)

知識の問題です。

【b】の部分として、『MACアドレス認証や認証サーバを用いたIEEE【b】認証』とあります。

解答は、『エ:802.1X』です。

ア:IEEE802.11aは無線LANの標準規格で、5GHz帯・最大54Mbpsの伝送速度の電波のことを指します。

イ:IEEE802.11nも無線LANの標準規格で、2.4GHz/5GHz帯・最大100Mbpsの伝送速度の電波のことを指します。

a/nは現在でも用いられまし、このようの出題もされるのですが、割と古めの規格ではあります。

最近ではIEEE802.11acやIEEE802.11axが登場しより高速になっています。

それと同時にIEEE802.11nに対応!みたいなこと家電量販店で売っているようなWiFiルータに記載しも、一般の方からすると何のことかわかりませんので、わかりやすくする目的でIEEE802.11n:Wi-Fi4、IEEE802.11ac:Wi-Fi 5、IEEE802.11ax:Wi-Fi 6と表記されています。

ウ:802.1QはタグVLANのことです。

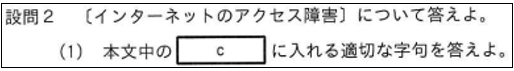

設問2 (1)

知識の問題です。

【c】の部分として、『【c】コマンドを実行してキャッシュDNSサーバで名前解決ができるか確認したところ、名前解決はできなかった。』とあります。

公式の解答例では『nslookup』のみとなっています。

ただ、DNSサーバが名前解決できるかを確認するコマンドは複数考えられ、『dig、nslookup、host』あたりが一般的には用いられますので、どれかを記載できていれば問題ないと思います。

実案件的には『ping』でもDNSサーバが設定されている場合、『www.google.com』のように宛先にドメインを指定すれば名前解決を行った上でpingの送信を行います。

切り分けのときは役に立つかもしれないので覚えておくといつか役に立つかもしれません。

個人的にはpingでも間違いではないと思いますが、一般的にDNSと言えばのコマンドを記載するのが無難だとは思います。

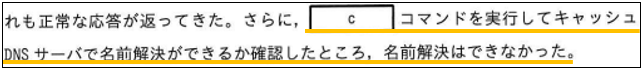

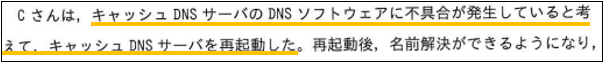

設問2 (2)

下線③として、『キャッシュDNSサーバの不具合時にもインターネットへのアクセスが継続できる対策』とあります。

今回予想される問題としては、『キャッシュDNSサーバのDNSソフトウェアに不具合が発生していると考えて、』とあります

ア、イに関して、いくらCPUやメモリを増やせば問題や不具合は発生しづらくなるかもしれませんが、DNSソフトウェア自体に問題や不具合が発生すれば名前解決ができなくなりインターネットへのアクセスができなくなり、サービス継続不可となりますので、不適切だと考えることができます。

エに関して、定期的に再起動すれば今回と同様の事象は対応できるかとは思いますが、不具合発生から再起動までの間は名前解決ができないインターネットへアクセスできない状況が発生してしまいますので、サービス継続不可となり不適切だと考えることができます。

ということで、解答は残った『ウ:キャッシュDNSサーバを多重化する。』となります。

単純に2台にすれば片方に不具合が発生しても、もう片方で名前解決をすることができインターネットへアクセスすることができ、サービスを継続することができます。

もちろんお金はかかりますので、実案件的には従業員50名程度なら障害時には再起動をするという運用方法で十分だとは思いますが。。

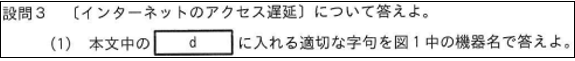

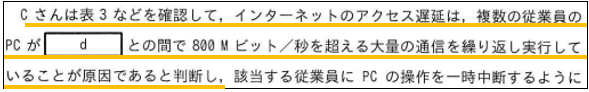

設問3 (1)

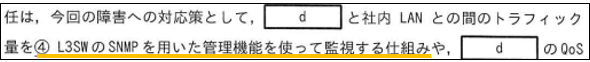

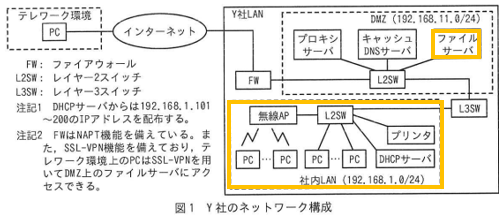

【d】の部分として、『Cさんは表3などを確認して、インターネットのアクセス遅延は、複数の従業員のPCが【d】との間で800Mビット/秒を超える大量の通信を繰り返し実行していることが原因であると判断し』とあります。

表3を見ますと、どれも192.168.11.51が送信元・宛先かに含まれています。

そしてこのIPアドレスは、表1を見ますとファイルサーバであることがわかります。

ということで、解答は『ファイルサーバ』となります。

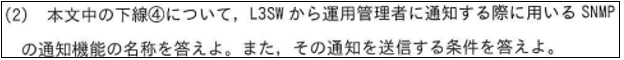

設問3 (2)

知識の問題です。

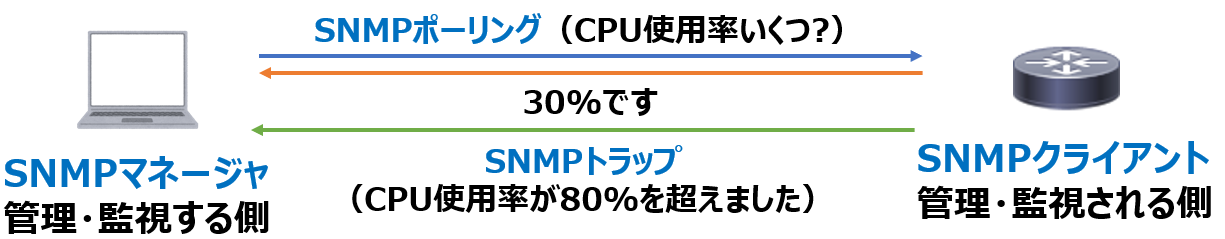

下線④として、『L3SWのSNMPを用いた管理機能を使って監視する仕組み』とあります。

解答は『SNMPトラップ』となります。

SNMPはサーバやネットワーク機器を管理・監視するプロトコルです。

SNMPマネージャ(PCやサーバ側などの管理・監視する側)とSNMPエージェント(サーバ、ネットワーク機器など管理・監視される側)に分けられます。

SNMPの機能は主に2で、SNMPポーリングとSNMPトラップです。

SNMPポーリングはSNMPマネージャ側がSNMPエージェントに対して今のCPU使用率はいくつ?などの問い合わせを行い、SNMPエージェントはその値を返答します。

SNMPトラップはSNMPエージェントがCPU高騰などを検知した際に自らその情報を指定した通知することができます。

今回の場合は設問中に通知とありますし、SNMPトラップを用いるのが適切と考えられます。

通知を送信する条件ですが、今回問題となったのは800Mビット/秒を超える大量の通信が繰り返し行われていることです。

つまりは大量の通信を検知したら通知するようにすれば良いと考えられます。

ということで解答例は、『トラフィック量が設定したしきい値を超えた場合』と考えることができます。

ネットワーク機器の場合しきい値はデフォルト値が設定されていることが一般的です。

そのデフォルト値を変更できる設定とできない設定があったりと、その辺は各社によって異なる場合があります。

設問3 (3)

【e】の部分として、『QoS機能を使って【e】を制限する仕組み』とあります。

QoSは優先制御のことです。

通常トラフィックは到着した順番に処理されていきますが、今回のように大量にトラフィックがある場合は他の通信が遅くなってしまいます。

ここに優先・非優先を付けることで、重要なトラフィックを優先的に処理したり、逆にあまり重要でないトラフィックを非優先的に処理して通信を行わことができます。

制限の対象とすべきは今回問題となったファイルサーバと従業員のPC間の通信ですので、該当するのは『ウ:ファイルサーバから社内LANへのトラフィック』であると考えることができます。

実際にはファイルサーバから社内LANへのトラフィックの優先順位を落として、他のトラフィックを優先させるという設定が行われるかと思います。

公式解答例との比較・予想配点

出題テーマは『社内LANの障害対応』でした。

LANに関連するMACアドレス・ARP、サブネット分割といった一般的な内容から、802.1XやDNS周りやSNMPなどの少し踏み入った内容も出題されていました。

基本的には知識が必要な問題ではありますが、MACアドレス・ARP・サブネット分割といった一般的な内容が出題された問題でもあり、選択肢の問題も多かったので、きちんと勉強していれば合格ラインの6割以上は狙えたかと思います。

難易度としては『普通~やや難』だったかと思います。

配点 |

|||

| 設問1 (1) | ARPテーブル上のMACアドレスがプリンタのものとは異なるため(31文字) | 表2項番3のMACアドレスがプリンタのものと異なっていたから | 3点 |

| 設問1 (2) | 192.168.1.21 | 192.168.1.21 | |

| 設問1 (3) | ウ | ウ | 2点 |

| 設問1 (4) | エ | エ | 4点 |

| 設問2 (1) | nslookup、dig、host | nslookup | 3点 |

| 設問2 (2) | ウ | ウ | 1点 |

| 設問3 (1) | ファイルサーバ | ファイルサーバ | 2点 |

| 設問3 (1) | 名称:SNMPトラップ 条件:トラフィック量がしきい値を超えた場合 |

名称:SNMPトラップ 条件:トラフィック量が800Mビット/秒を超える |

2点 3点 |

| 設問2 (2) | ウ | ウ | 2点 |

引用元

問題および解答例に関しては、『独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)』より引用しています。

YouTube解説動画

応用情報技術者試験解説

その他の年度、問題は『こちら』にてまとめています。