発表時点ではあくまで実施予定であり、詳細までは未確定のため、追加の発表があり次第、内容の更新もしくは別ページにてご紹介をする予定です。

CBT方式へ移行

2025年8月12日(火)に『IPA(情報処理推進機構)』から応用情報技術者試験・高度試験・情報処理安全確保支援士試験を2026年度(令和8年度)からCBT方式での実施に移行予定であるとの発表が行われました。

高度試験は現状行われている以下のすべて試験が対象となります。

- ITストラテジスト試験

- システムアーキテクト試験

- プロジェクトマネージャ試験

- ネットワークスペシャリスト試験

- データベーススペシャリスト試験

- エンベデッドシステムスペシャリスト試験

- ITサービスマネージャ試験

- システム監査技術者試験

CBT方式とはComputer Based Testingの略称です。

つまりは、これまでの紙ベースの試験(PBT方式:Paper Based Testing)からテストセンターなどで行うPCを用いた試験方式、CBT方式へ変更になるということです。

変更について簡単にまとめつつ、予想されるメリット・デメリットをご紹介していきます。

変更点

発表されている変更点を取り上げつつ、受験者のみなさまのメリット・デメリットを挙げていきます。

大きく変更される点は以下の3点です。

- CBT方式へ変更

- 試験科目名の変更

- 受験日時・会場の変更

なお、試験区分や出題範囲、午前Ⅰ試験の免除制度、試験時間、出題形式に変更はありません。

〇〇文字以内で記載せよというような記述試験や一部の高度試験で出題される論述試験も継続して出題されます。

変更点①:CBT方式へ変更

一番大きな変更点です。

これまでは紙ベースのPBT方式で行われており、問題用紙・解答用紙が紙で、手書きで解答を行っておりました。

CBT方式へ移行されることにより、問題用紙もPCの画面上、解答についてもキーボードとマウスを用いて行うようになります。

受験者へのメリット・デメリット

・論述試験の書きやすさ

・ケアレスミスの減少

・下線を引いたり・書き込みができない

・過去問が一部しか公開されない

メリット:記述・論述試験の書きやすさ

普段手書きで文字を書くよりも、キーボードを使って文字を入力することが多いと思うので、慣れているという意味で記述・論述試験が書きやすくなるかと思います。

また、IPAのページにも記載がありますが、文章の途中に挿入することや削除するのが容易になるので、この観点でも記述・論述試験が書きやすくなるかと思います。

紙の場合は途中に挿入したいと思ったら消しゴムで一旦消して書き直す必要がありますが、CBT方式であればカーソル位置を変更するだけで途中挿入が可能ですし、消すのもバックスペースやデリートキーを押すだけでよくなります。

また、現状は漢字で書くべきとろこを平仮名で書いた場合に-1点減点されるという噂があります。

キーボードで入力する場合は変換が可能なので記述・論述試験で漢字がわかならいということは発生しなくなるかと思います。

メリット:ケアレスミスの減少

午前問題の選択問題では1問1ページで表示されるかと思いますので、マークシートへの記載ミスやマークずれなどが起きないと考えられますので、ケアレスミスの減少にはつながるかと思います。

デメリット:下線を引いたり・書き込みができない

実際にCBT方式での試験が始まらないとわからない点ではありますが、問題文中の重要な箇所に下線を引いたり、なにか書き込みを行ったりということができないと予想されます。

試験の際にメモ用紙が渡されると思うので、こちらに書き込みや図示などをするしかないと考えられます。

応用情報技術者試験・高度試験・情報処理安全確保支援士の特に午後問題はかなりの長文試験が出題されますが、個人的にはすごく書き込みを行って解くので、下線や書き込みができないとなると試験としてはかなり解きづらくなるなと思います。

デメリット:過去問が一部しか公開されない

一足先にCBT方式に移行した基本情報技術者試験では過去問が一部しか公開されていません。

科目A試験(旧午前試験)は全60問中20問、科目B試験(旧午後試験)は全20問中6問のみの公開となっています。

応用情報技術者試験・高度試験・情報処理安全確保支援士では過去問対策が特に重要ですので、過去問が一部しか公開されないとなると、どう勉強すればいいのかが難しくなると思います。

また、私が行っている過去問解説なども行えなくなります。。

試験科目名

試験科目名が変更になります。

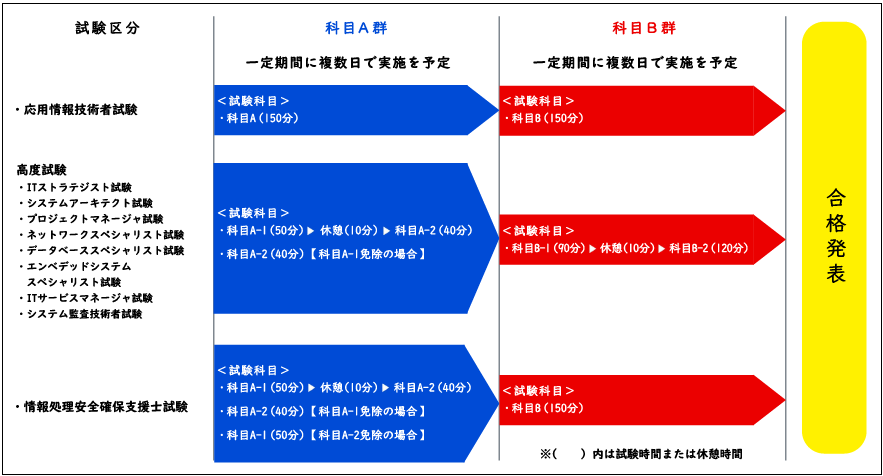

午前試験・午後試験や午後Ⅰ・午後Ⅱ試験といった試験科目名でしたが、午前試験は科目A試験と変更になり、午後Ⅰ試験は科目B-1試験のように変更となります。

この変更に関してはメリットもデメリットも生じないと思います。

最初は覚えづらいぐらいでしょうか。。

応用情報技術者試験科目名

| 現在 | CBT移行後 |

|---|---|

高度試験科目名

| 現在 | CBT移行後 |

|---|---|

情報処理安全確保支援士試験科目名

| 現在 | CBT移行後 |

|---|---|

受験日時・会場の変更

これまで受験日は春季試験は4月第3週日曜日、秋季試験は10月第2日曜日に固定されていましたが、今後は一定期間内の複数日で実施されるように変更となります。

また、科目A試験(旧:午前試験)と科目B試験(旧:午後試験)の実施期間を分けて実施するということで、これまでは午前・午後試験を同日に行っていましたが、別日に開催されるように変更と読み取れます。

受験会場についても大学や会議室などで開催されていましたが、今後はテストセンターなどでの開催に変更となります。

受験者へのメリット・デメリット

受験日・会場が選択できるようになることは受験者にとってはメリットでしかありません。

・受験日の選択が可能

・午前・午後試験を別日に受験

・受験会場の選択が可能

個人的には春季試験は4月第3週日曜日、秋季試験は10月第2日曜日の前後はX上などでの盛り上がりがあり、お祭りのような雰囲気がありましたので、どこか寂しく感じるところもあります。

メリット:受験日時の選択が可能

これまでは日程が決め打ちでしたので、試験数週間前から仕事が忙しくなったりした場合に勉強不足の状態で試験に望まなければいけなかったり、運悪く予定が入ってしまって泣く泣く受験自体を見送るということがあったかと思います。

CBT方式への変更後は一定期間の複数日で実施予定とのことですので、CBT方式へ移行当初の基本情報技術者試験を元に考えるのであれば、2ヶ月程度の期間が設けられることが予想されます。

テストセンターの空き状況などは関係しますが、この期間の中から自由に受験日時を決めることができるようになると考えられます。

また、一度予約した試験日時は変更可能だと考えられます。

さらには受験時間も選択が可能になります。

高度試験・情報処理安全確保支援士試験の午前Ⅰ試験が9:30から開始と朝早いため、起床試験とも呼ばれていましたが、朝遅めの時間や午後からの受験も可能になり、起床試験を自動的にパスすることができます。

2ヶ月あればある程度仕事の繁忙期を避けることができたり、日程の変更や時間も選択できることからある程度調整をすることができるかと思いますので、受験日時を選択できるというのは受験者にとってメリットでしかないと思います。

メリット:午前・午後試験を別日に受験

※画像はIPAのページより引用

科目A試験(旧:午前試験)と科目B試験(旧:午後試験)の実施期間を分けて実施するということで、これまでは午前・午後試験を同日に行っていましたが、別日に開催されるように変更となると読み取れます。

午前・午後と丸一日拘束されて試験を受けなければいけないのはなかなか疲れますので、別日に行うことができるのであれば疲労面ではありがたいですね。

ただ、1日で終わった方がいいという人もいれば、分けてくれた方がいいという人もいて、ここらへんは好みの世界かとは思います。

ちなみにですが、一足先にお先にCBT方式へ移行された基本情報技術者試験では、当初午前・午後試験の別日受験が可能でした。

2023年4月から開催期間がなくなり通年受験が可能になったことで、午前・午後試験を一括で受験するように変更となっています。

メリット:受験会場の選択が可能

これまで受験会場は大学や大きな会議室などで開催されていましたが、今後はテストセンターなどでの受験に変更となります。

つまりは、ご自宅からアクセスの良い場所を選択して受験が可能となります。

あえて新宿・渋谷・池袋などを受験会場に選択して、終了後に飲みに行ったり遊びに行ったりするなんてこともできるかと思います。

普段入れない大学に入れるチャンスでもありましたので、こちらも少し寂しい気がしますね。。

試験難易度

気になる試験難易度ですが、難易度はあまり変わらないと予想しますが、合格率は上昇すると予想します。

基本情報技術者試験の合格率はCBT方式移行前は20~30%に対して、CBT方式移行後は令和5年度は47.1%、令和6年度は41.6%に上昇しているというデータがあります。

基本情報技術者試験の場合は出題範囲が狭まったので、簡単になった・難易度が下がったと感じる方も多いようです。

一方で応用情報技術者試験・高度試験・情報処理安全確保支援士試験の試験範囲(知識・技能の範囲)や出題形式は現状変わらないとされていますので、今回のCBT方式へ移行にあたって難易度はあまり変わらないと予想します。

また、合格率が上昇したのには、CBT方式へ移行したので受験しやすくなり、受験率が上昇したという要因もあるかと思います。

受験率は受験者数÷申込者数で計算されます。

基本情報技術者試験の場合、PBT方式時代が70~75%に対して、CBT方式移行後は85~90%に上昇しています。

申し込んだけど受験しなかった人数が減り、ちゃんと受験するようになった人が増えたというわけです。

受験しなければ当然不合格ですが、受験するようになった人の中で合格する人はもちろん多数いますので、このことで合格率が上昇したと考えることができます。

応用情報技術者試験・高度試験・情報処理安全確保支援士試験についても同様のことが起こり合格率は上昇すると考えられます。

まとめ

以下まとめです。

- 令和8年度春季試験よりCBT方式へ移行予定

- 試験区分・出題範囲・科目A-1試験(旧午前Ⅰ試験)の免除制度・試験時間・出題形式の変更はなし

- 試験科目名の変更(午前試験→科目A試験、午後Ⅰ試験→科目B-1試験)

- 受験日時は一定期間に複数日で実施予定(受験日の選択が可能)

- 受験日の変更が可能

- 科目A・科目B試験は別日に実施

- 受験会場はテストセンターなどで受験会場を選択可能

- 難易度は変わらないが合格率は上昇と予想

- 問題文に直接下線を引いたり、書き込みが行えない可能性あり

- 過去問が一部しか公開されない可能性あり

日時場所が選べることになるので受験自体は受けやすくなりますが、問題文に直接書き込みを行えないなど不便な点は出てくるかと思います。

また、過去問が一部しか公開されない可能性があるというのも試験傾向が掴めなくなるので、勉強方法などにも影響を及ぼす大きい変更点だと思います。

応用情報は遅かれ早かれCBT方式に変更になるとは思っていましたが、高度試験・情報処理安全確保支援士試験もCBT方式へ移行および出題形式の変更なしで移行するのは驚きでした。

現状はまだ”予定”なので、動向を見守りつつ、追加や詳細の発表あれば、内容のアップデートや別ページにてご紹介していきます。